技術士試験の二次試験で最大の壁といえば「論文」。

どこから手をつければいいのか迷う方も多いと思います。

今回は、私が論文対策を始めるにあたって最初に意識した

「試験のルールを知ること」と「伝わる文章を書くこと」についてお話しします。

論文対策のスタート地点は「試験のルールを知る」こと

技術士試験の中でも、特に難関とされるのが論文試験です。

私自身も、最初は何から始めればいいのか分からず、戸惑っていました。

ですが、今振り返ると、論文対策の第一歩は

「試験のルールを理解すること」だったと強く感じています。

そしてもう一つ大事なのが、

「読み手に伝わる文章を書けるようになること」です。

優先して取り組むべきは「3枚論文」

技術士二次試験の論文問題は、以下のように構成されています。

- 必須科目Ⅰ(3枚論文)

- 選択科目Ⅱ-1(1枚論文)

- 選択科目Ⅱ-2(2枚論文)

- 選択科目Ⅲ(3枚論文)

この中でも、最も優先して取り組むべきは、

必須科目Ⅰと選択科目Ⅲの「3枚論文」です。

なぜなら、この2つは配点が高く、

合否を左右する要素だからです。

まずはこの2題に集中して取り組み、

論文の型を身につけることが合格への近道だと感じました。

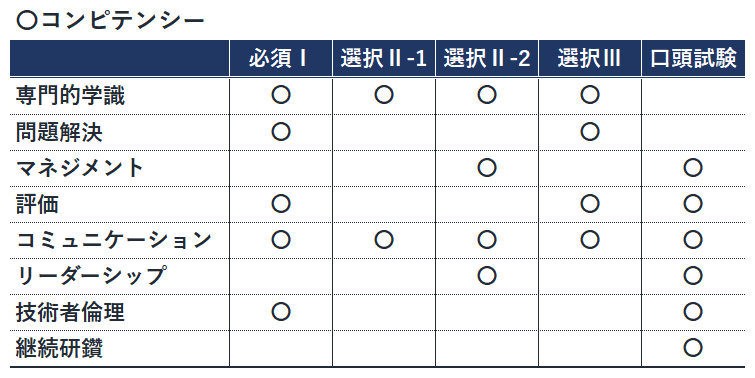

設問ごとに問われる「コンピテンシー」を把握する

技術士試験では、各論文問題で求められる

コンピテンシー(能力資質)が明確に決まっています。

論文を書く際には、必ずこの評価基準を意識する必要があります。

以下に、設問ごとに求められている能力をまとめました。

※この表は暗記するくらいでちょうど良いです

これらのコンピテンシーは、試験の申込書にも記載されています。

論文作成前にしっかり読み込み、意識して書くことが重要です。

読みやすい論文を書くための基本ルール

実際の答案を見て感じたのは、

「文章そのものが読みづらい」ケースが意外と多いということです。

読みやすい論文を書くために、私が意識していたのは以下の3点です。

読みやすく伝えるための3つのポイント

- 1文を短くする(長文は避ける)

- 短文どうしを接続詞でつなげるイメージ

- 主語・述語・目的語を明確にする

これだけでも文章は一気に読みやすくなります。

採点者に「読みやすい」と思ってもらえるだけで、大きな加点につながります。

まとめ|論文対策の出発点は「試験のルール」と「伝わる文章」

最初から完璧な論文を書ける必要はありません。

大切なのは、

- どの問題で、どんな能力が問われているのかを理解すること

- わかりやすく伝える文章を書くこと

この2点を意識するだけで、論文対策はグッと進みます。

論文は「型」を覚え、練習を重ねれば必ず上達します。

以上が、私が論文対策を始めた時に最初に大切にしていたことです。